静电是一个时常隐藏在我们身边的存在,到了冬天,时常出来作怪。

举个比较“走近科学”风格的例子吧。某高校的图书馆闸机曾经出现过手一接近,就会放电的情况,而且在冬天特别严重。经过检查,最后发现并非闸机漏电,而是静电惹的祸。

静电看似如此不友善,实际上人们已经利用静电做了很多有意思的事情。最近我在课上听了李老师对静电探测及其应用的介绍,发现静电还是有很多文章可做的,就做个小总结吧。

静电怎么来

静电是怎么来的呢?这就该复习一下物理了。

原子由带正电的原子核和带负电的电子组成。正常情况下,物体中正负电荷电量相等,对外就不显示电性。在一定的外部作用下,物体得到或失去一定数量的电子,使物体内部的正负电荷电量不相等,物体就会对外呈现电性。

对于静电而言,具体的起电形式也有好几种。

- 摩擦起电:两种物质摩擦时,由于两者的电子逸出功不同,电子会从低逸出功的物质流向高逸出功的物质,这就完成了起电。

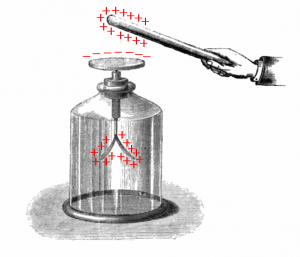

- 静电感应:把带电的物体靠近不带电的导体,则导体上的电荷将会重新分布。实际上绝缘体也会稍稍有静电感应的现象,这就是带电物体能吸引小纸片的原因。

而在人正常的生命活动中,总是伴随着电现象的产生,心电图、脑电图就是这么出现的。人身上有电并不是什么稀奇的事情,当然,量小而已。

在湿度比较高的时候,空气导电性好,人的静电可以通过空气慢慢导走。而在湿度低的冬天,静电在积累之后,当人接触到其它不同电势的物体的时候,静电荷会通过瞬间电流发生转移,发生了放电,这时候你就能直观感受到静电的强度了。当然,因为静电荷数量还是很少的,这样的放电通常几纳秒就完成了,所以“电不死”。

实际上,任何接通电源,或空间高速移动的物体,都有可能因不同的带电过程带上静电。有时需要利用静电,而有时却要消除静电,这就成了一门大学问。

静电的消除和利用

很多物体、设备对静电敏感,静电虽小,但可能让它们的性能变化,甚至损坏,更不用提静电放电瞬间那吓人的电压了。

解决方法也简单。比如使用抗静电剂,使物体表面变得容易导电,从而防止静电积累;在环境中使用空气加湿器或离子发生器,减少静电积累;用如金属网制成的防静电包装来进行保护;人操作的时候穿戴防静电装置等。

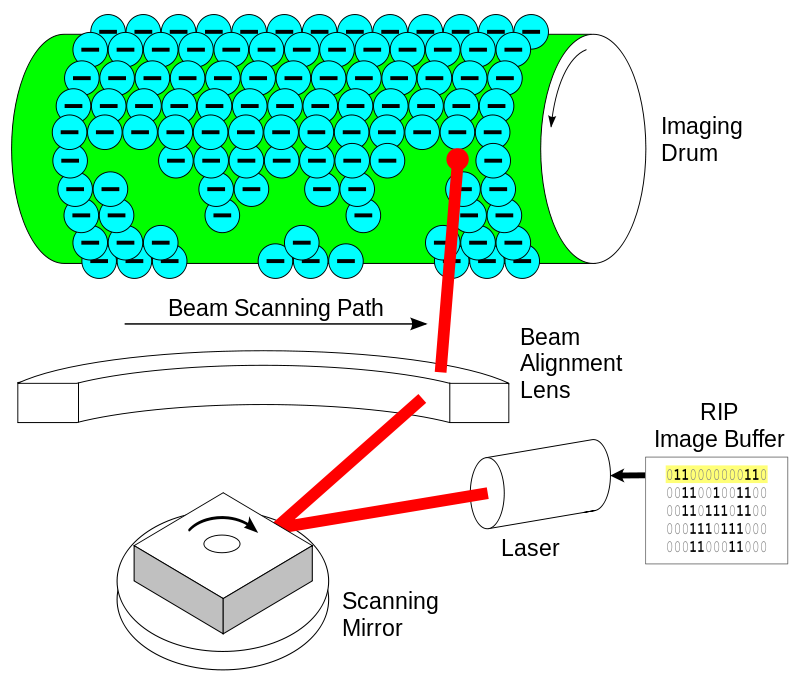

不过,在复印、空气过滤、印刷、喷漆等领域,已经有利用静电特性,实现粉尘类物质的吸附、定位的应用了。我们的生活已经离不开它们了。而静电的无所不在,产生了“静电探测”的新玩法。

静电探测

静电探测的方式很简单,因为静电是一种电,会有电场,只要想办法去感应电场相关量的大小就行了。

由于电场的特性,静电探测可以实现被动式探测,也就是不发射信号,也能实现对目标的探测。而且,静电探测可以实现非接触式探测,具体的实现方法主要有直接感应式、旋转叶片式、集电式、振动电容式等。

静电无处不在,静电探测又具有良好的通用性、隐蔽性、抗干扰性等,因此在军用领域已经有了很多应用。其中一大应用,是对空中目标的远距离探测,因为空中飞行的要与空气高速接触,很难避免静电的产生。新的隐形飞机也在研究如何减小静电导致的目标暴露。

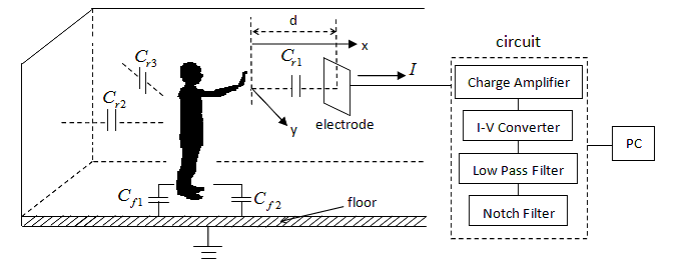

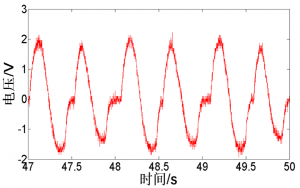

而在民用领域,静电探测也是有很大的想象空间的。比如,人有静电,手部作为带电人体的尖端,在空间中移动时,会对周围空间的电场产生一定的扰动。所以,利用人身体运动时静电场的变化,就可以探测人的运动情况了。

现在在市面上,探测人体运动的成熟方案主要有图像识别、加速度感应等。图像识别对环境光线有要求,只要环境稍暗,就很难完成。而加速度感应需要人携带或大或小的传感设备。相比起来,静电检测设备在旁边对着人的方向检测电场,就可以识别到体态变化,不受光线的限制,挥手打游戏也不成问题。这看起来还是十分有竞争力的一种解决方案。

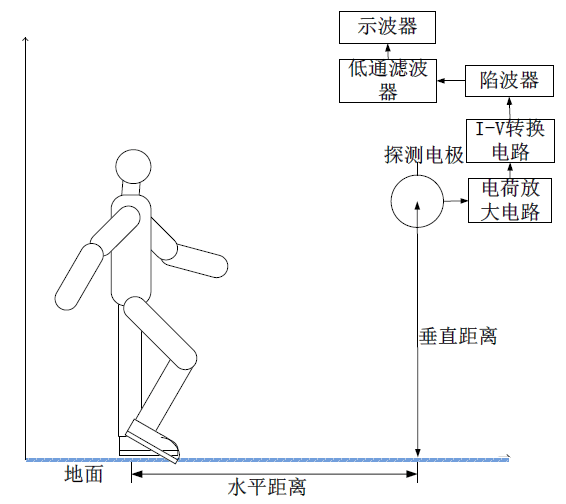

同样,也可以利用静电探测技术进行步态识别,毕竟人走路的时候鞋跟地面摩擦也会有静电。作为一种非接触式的探测方法,其相比摄像法,能够有效的解决遮挡、光线、视角等问题。

虽然静电探测技术的各方面研究还有待深入,但可以肯定的是,像静电一样,人们会越来越多地利用各种细微的物理现象,给未来的生活带来无限可能。

参考文献

- 维基百科编者. 静电[G/OL]. 维基百科, 2016(20161204). https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9D%99%E7%94%B5&oldid=42354283.

- 维基百科编者. 静电感应[G/OL]. 维基百科, 2016(20161112). https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9D%99%E7%94%B5%E6%84%9F%E5%BA%94&oldid=42131933.

- Wikipedia contributors. Laser printing [G/OL]. Wikipedia, 2016(20161219). https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_printing&oldid=755733756.

- 陈东杰. 静电目标探测和定位系统研究[D]. 北京:北京理工大学, 2014.

- 韩庆伟. 基于手部静电的非接触式人机交互原理及应用研究[D]. 北京:北京理工大学, 2014.

- 李孟君. 基于脚部静电信号的人体步伐周期特性研究[D]. 北京:北京理工大学, 2015.

P.S. 为啥发在一课一练栏目了?很多人觉得这个课没意思,当自习课上的,唉。